Introduction

Faut-il toujours dire la vérité comme le prône Kant, ou bien ne jamais dire ce que l’on croit ni même croire ce que l’on dit à l’image de Machiavel ? L’histoire est-elle un éternel recommencement comme le suggère Nietzsche, ou ne se baigne-t-on jamais deux fois dans le même fleuve comme le formule Héraclite ? Quoiqu’il en soit, parcourir les idées que recèlent les grands classiques de la pensée, c’est d’abord se confronter à des propos en apparence contradictoires, mais qui s’avèrent souvent aussi instructifs les uns que les autres lorsque l’on y regarde de plus près. Et si ces paradoxes heurtent d’abord notre inconscient besoin de cohérence – puisque comme l’enseigne Pascal, « nous souhaitons la vérité et ne trouvons en nous qu’incertitudes » – ils constituent surtout l’occasion idoine de nuancer la connaissance nécessairement finie que nous possédons du monde éminemment infini dans lequel nous évoluons. D’où l’importance de la réfutation de nos référentiels, de nos croyances et de nos opinions, non pas tant pour les invalider purement et simplement que pour les renforcer à l’aide de points de vue divergents mais tout aussi justes qui leurs conféreront un aspect plus complet. Car si d’aucuns peuvent soutenir que toutes les idées ne se valent pas, le caractère infini de ces dernières impose logiquement qu’il en existe une quantité indénombrable de bonnes entre deux mauvaises, tout comme il existe une infinité de nombres rationnels entre deux entiers naturels. Loin d’être l’aveu d’une erreur voire une marque d’instabilité, la palinodie dénote plutôt la saine clairvoyance à l’égard de nos limites intellectuelles. Après tout, n’y aurait-il pas que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ?

De l’art d’osciller vers la vérité

Quiconque possède encore, en ces temps de faits alternatifs, un tant soit peu d’attrait pour le concept de vérité, est probablement en proie à un désappointement grandissant. Car y donner de l’importance, c’est chercher malgré tout à obtenir l’assurance que les idées qui naissent de nos expériences traduisent bien la réalité du monde extérieur, et non pas tordre cette dernière pour la rendre conforme à la vision que nous en avons, ni même discourir jusqu’à parvenir à une pensée aussi consensuelle qu’erronées. Pour cela, il convient de décortiquer cette réalité afin de l’apprécier dans toute sa complexité pour pouvoir passer outre les paradoxes qu’elle nous impose. Or, cette tâche s’avère en définitive comparable au combat qu’Hercule dû livrer face à l’hydre, puisqu’à l’image du monstre mythologique, la complexité de la réalité redouble à chaque fois qu’on parvient à lui couper une tête. Illustration avec la réponse apportée par Leibniz au problème de l’âne de Buridan. Face à ce dilemme qui voudrait qu’un âne, qui a également faim et soif, et qui se situe à égale distance d’un plat d’avoine et d’un seau d’eau, se laisserait mourir de faim et de soif ne sachant pour quel choix opter, le philosophe allemand fait remarquer que cette situation est naturellement impossible puisque

« ni les parties de l’univers, ni les viscères de l’animal, ne sont pas semblables […] et qu’il y aura donc toujours bien des choses dans l’âne et hors de l’âne, quoiqu’elles ne nous paraissent pas, qui le détermineront à aller d’un côté plutôt que de l’autre ».

Quoique judicieuse, cette réponse marque surtout le commencement des déboires pour qui voudrait résoudre ledit dilemme. Quelles sont en effet ces « choses » intrinsèques et extrinsèques à l’âne en question, au près en question, celles qui finiront par le pousser à satisfaire ses besoins primaires ? On comprend dès lors qu’accéder à une forme de vérité nécessite de connaitre l’intégralité des causes qui influent sur un élément donné. Pour reprendre Pascal, « je tiens pour impossible de connaître la partie en tant que parties sans connaître le tout, mais je tiens pour non moins impossible la possibilité de connaître le tout sans connaître singulièrement les parties »1. Pour répondre avec certitude à notre paradoxe équestre, nous voilà donc sommés de connaître à la fois le tout et l’intégralité de ses parties, tout en comprenant précisément les interactions entre eux. De là l’idée pascalienne que l’homme oscille entre l’infiniment grand et l’infiniment petit. Car à la différence du phénomène physique du pendule, dont l’amplitude se réduit à chaque balancement, notre connaissance du monde balance quant à elle toujours plus de part et d’autre, de l’atome aux particules élémentaires vers l’infiniment petit, du système solaire à la galaxie GN-z11 vers l’infiniment grand. Parvenir à la vérité, serait-ce donc pousser l’oscillation si loin que le pendule réaliserait un cercle complet ? D’ailleurs Pascal n’associe-til pas Dieu à « une sphère infinie dont le cercle est partout et la circonférence nulle part »

La palinodie comme remède au scepticisme

Las, ce projet apparait trop exigeant pour les hommes, qui lui préfèrent fracturer une réalité objective mais trop intangible en une multitude de réalités aussi subjectives qu’irréconciliables. Et de simples croyances deviennent de véritables convictions en même temps que redouble la défiance à l’égard des points de vue divergents. S’instille alors un relativisme où, à défaut de persister dans la recherche d’une juste réponse, nous laissons se juxtaposer tous types d’opinions, en leur attribuant une crédibilité au gré de nos propres jugements, sans chercher à les évaluer à l’aune de leur véracité. Pointons toutefois l’incohérence de ce néo-nihilisme qui se réfugie derrière des avis prétendument irréfragables, sous prétexte qu’il serait impossible de parvenir à une connaissance assurée. D’abord en reprenant cet aphorisme de Cioran, qui veut que « n’a de convictions que celui qui n’a rien approfondi ». Mais ajoutons également que ce n’est pas parce qu’il parait impossible d’accéder à une forme universelle de vérité que nous ne pouvons rien savoir. Ainsi, le scepticisme antique était fondé sur la recherche, de considérations contraires mais équipollentes – « également balancées de chaque côté de la question » pour reprendre les mots du pyrrhonien Sextus – afin d’atteindre l’ataraxie par la suspension de l’assentiment, à savoir une forme de bonheur procurée par la tranquillité de l’âme. Cette école philosophique propose donc, « dans la cacophonie des certitudes dogmatiques, de laisser espérer sans promettre », d’après cette belle formule de Pierre Pellegrin. Malheureusement, la multiplication d’informations contraires finit plutôt par ancrer ces clivages qu’elle n’ouvre nos esprits, comme alertait récemment Barack Obama à l’égard des réseaux sociaux. En atteste les récentes expérimentations, le meilleur moyen de faire en sorte que nous remettions nos convictions en question reste ainsi de nous demander de les exposer le plus précisément possible par écrit, seul devant une feuille blanche. Face aux dénégations actuelles, il appartient donc à chacun de s’astreindre à la pratique de la palinodie, c’est-à-dire à la discipline nécessaire pour corriger nous-mêmes les erreurs qui se trouvent dans nos idées et référentiels de pensée, par l’exposition à des conceptions contraires mais qui contiennent elles-aussi leur part de justesse. En procédant ainsi par bissociation, on aspirera à évoluer vers une connaissance plus ferme. Et de la même façon que seul un être immortel pourrait compter jusqu’à l’infini, chaque unité que l’on ajouterait à notre décompte nous rapprocherait toutefois encore un peu plus de cet objectif.

La palinodie, antichambre de la béatitude

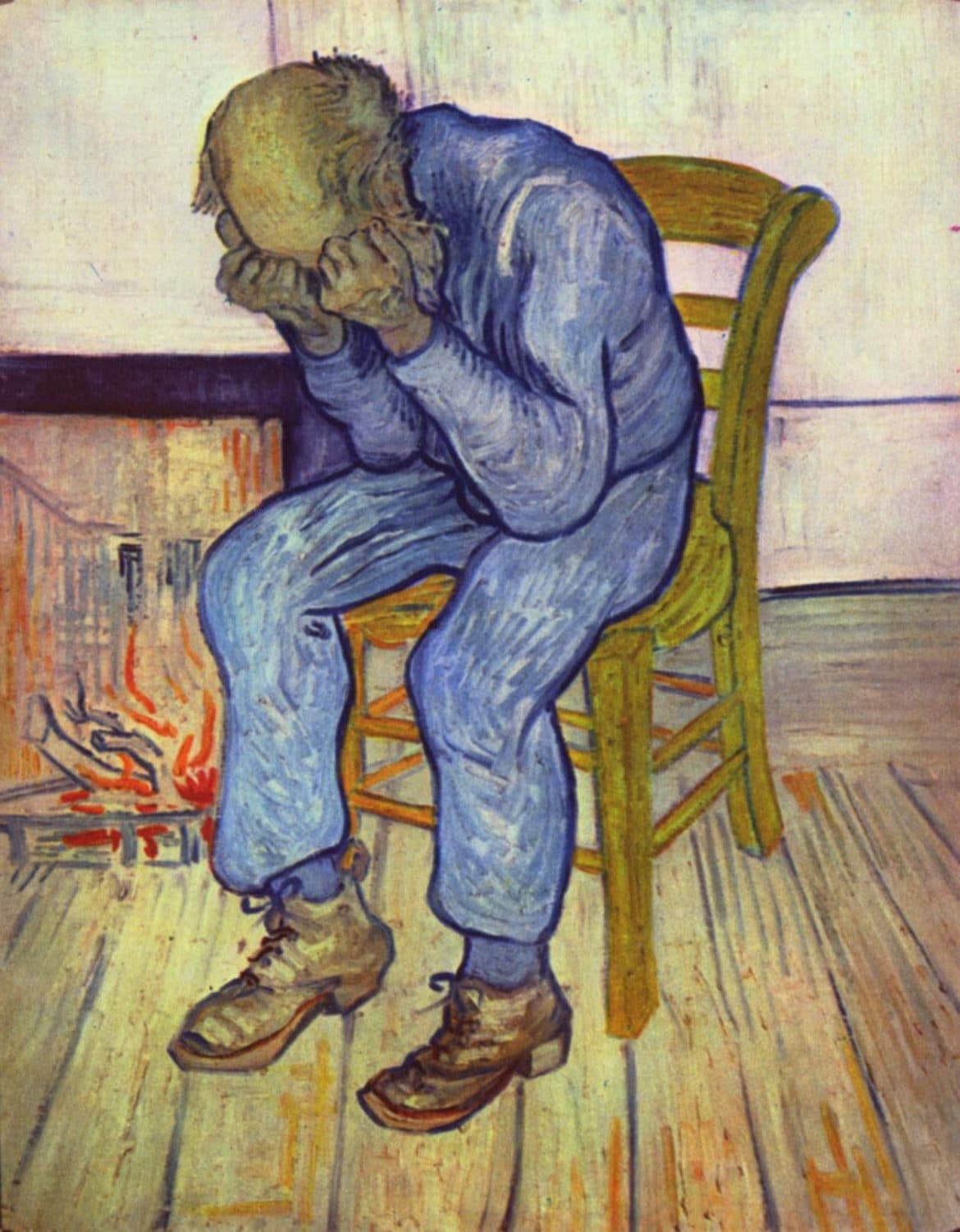

En définitive, la palinodie ne constitue ni plus ni moins que la vitale possibilité qui nous est offerte de pouvoir nous extraire du référentiel de pensée égocentrique autour duquel nous gravitons depuis notre naissance. Ce problème, si justement décrit par David Foster Wallace, dans son discours d’introduction à la promotion 2005 du Kenyon College, nous vient de ce que notre moi est systématiquement placé au centre de chacune de nos expériences, « soutenant une profonde conviction que nous sommes le centre absolu de l’univers ». Dès lors, nous sommes sous le joug de ce que l’écrivain nommait des « certitudes aveugles », à partir du moment où nous ne travaillons plus à réajuster les interprétations autocentrées que nous inférrons par défaut de nos expériences. Prisonniers de notre propre arrogance, l’auteur suggère qu’elle peut revêtir une importance de vie ou de mort tant notre infatuation finit par nous dévorer vivants une fois projetée au cœur de la routine qui pave le quotidien de notre existence. À force de scotomiser, notre esprit se change d’un « excellent serviteur en un terrible maitre », et Wallace y voit tout sauf un hasard si les personnes qui se suicident par arme à feu se tirent le plus souvent une balle … dans la tête ; ils tirent sur le terrible maitre. Le travail d’une

vie consiste donc à apprendre à penser, à apprendre quoi penser, c’est-à-dire, à réfuter la part des idées nombrilistes qui nous viennent par défaut pour laisser place à des idées plus nuancées. Sombrement présenté par l’écrivain américain, ce message rejoint cependant l’Éthique, au combien plus joviale, de Spinoza. S’extraire des idées inadéquates dessinées par nos passions tristes au profit de celles adéquates guidées par la raison, seules à même de nous procurer de la joie et d’augmenter notre puissance d’agir. En arpentant ce sinueux chemin, nous parvenons à une meilleure connaissance de la nature, dont le philosophe hollandais prédit qu’elle nous conduira finalement jusqu’à la béatitude. Et il en va ainsi que le sage spinoziste « ne pense à rien moins qu’à la mort »6, tandis que l’esclave décrit par Wallace finit quant à lui par y succomber.

Conclusion

Difficile d’y voir clair dans un marasme croissant d’information qui va parfois jusqu’à épuiser toute logique. La tentation se fait alors pressante de céder à une vision utilitariste de la pensée, celle qui, par défaut, nous place au centre de chacune de nos idées et n’a pour seul but que de combler nos passions. Facile d’accès, David Foster Wallace nous met toutefois en garde contre la servitude dramatique dans laquelle nous engagera cette voie, tandis que Spinoza nous indique une alternative, autrement plus escarpée mais bien plus optimiste. Au milieu de son système déterministe, dans lequel chaque effet à une cause, et chaque cause une cause elle-même antérieure, et ainsi de suite à l’infini, un mince filet de liberté subsiste de nous extirper des causes extérieures qui s’exercent sur nous, en réfutant les idées inadéquates qui surgissent en nous. En suivant ainsi notre raison nous guider au plus près de notre nature, notre joie s’intensifie avec la capacité accrue que nous développons de « ne pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas détester, mais comprendre »

Matthieu Daviaud

Sources :

- Pascal, Pensées

- Leibniz, Essais de Théodicée

- Cioran, De l’inconvénient d’être né

- Claudine Tiercelin, Le doute en question

- David Foster Wallace, C’est de l’eau

- Spinoza, Éthique