Acérés, à couper au couteau, anguleux, tels sont les contours des corps dans l’œuvre d’Egon Schiele. Les rondeurs, lorsqu’elles sont apparentes sont molles, voire flasques et en même temps ramassées, contractées, concentrées parce que le corps n’est pas recherché pour ce qu’il a d’esthétique mais de pulsionnel. Tout est spasmes, convulsions, aigu et les angles sont retors, les hanches presque cadavériques. Enfin, les mains, démesurément grandes et présentant des doigts crochus. On est très loin de Renoir et de ses rondeurs rassurantes parce que les corps chez Egon Schiele ne sont pas sensuels mais sexués, pas érotiques mais pornographiques, scandaleux, outranciers.

L’animalité chez Schiele

Tout est de l’ordre de la mimique, de la grimace, proche de la caricature comme si l’artiste voulait rendre compte de ce qu’il y a de plus animal, de plus bestial en l’homme. C’est une peinture à cran d’arrêt. Oui, derrière la surface policée, oui, derrière la pose académique se dissimulent l’agitation des nerfs, le mouvement des muscles, la circulation du sang et ce jusqu’à l’insupportable pour la vue, jusqu’à la limite de la laideur car toutes les pudeurs ont été violées.

Impudique, l’œuvre d’Egon Schiele parce qu’elle présente la chair dans ses abandons les plus intimes, elle met en lumière ce qui d’habitude demeure voilé comme pour témoigner d’une vérité du corps que l’on se refuse à voir. Tout suinte le sexe dans l’œuvre de l’artiste viennois, jusqu’aux confins de l’impudeur la plus extrême. Le corps en désordre, le corps pris dans le chaos de son agitation nerveuse. Violent cet art, venimeux parce que tout sent la putain des rues. Mais ici il ne s’agit pas des bordels à la Toulouse Lautrec. On est loin du divertissement du bourgeois dans le lieu des filles publiques s’adonnant au french cancan. Non, chez Egon Schiele, il n’y a rien de ludique dans les corps abîmés, rien de dansant dans les chairs exposées. Ici, la putain fait son métier, elle est chair offerte aux regards, prise dans des jeux érotiques (les scènes de masturbation sont nombreuses, les scènes saphiques tout autant). Mais ce que cherche Egon Schiele n’est pas le plaisir qu’une scène érotique peut procurer chez le spectateur. Il présente la chair dans la crudité de son exposition, de son agitation pornographique, presque biologique comme si l’artiste répondait à la psychanalyse sans jamais y sombrer : oui, tout est sexuel, derrière chaque geste, chaque mimique, se cache du sexuel. Derrière le masque social, familial, enfantin, il n’y a que du sexuel. Et il y a de l’embarras à voir les corps dénudés des très jeunes filles dans des poses évocatrices. On baisse les yeux face à la candeur des formes du corps pas encore affirmé des jeunes enfants, on fuit face au regard insistant de la toute jeune fille brune à la pose lascive sûrement apprise par un ou une adulte avertis. C’est une œuvre qui fait mal au regard, qui blesse parce que d’une part, l’on sait qu’à l’époque, à Vienne, on ne s’offusquait pas trop (même si Egon Schiele fut condamné) de la fréquentation de toutes jeunes filles par des hommes d’âge mûr et d’autre part, parce que nombre d’enfants des rues avaient recours à la prostitution pour se nourrir.

La chosification des êtres

Et ce sont ces enfants qu’Egon Schiele utilise comme modèles : « Fille nue aux cheveux noirs » 1910 : petite fille nue encore trop jeune pour être préadolescente, les seins sont à peine naissants. On est choqué à voir le sexe et les lèvres de la fillette peintes de la même couleur corail : ces deux attributs sexuels tranchent avec la blancheur du corps et le noir des cheveux. La pose est lascive, plus que tendancieuse, elle a à la fois l’assurance de celle à qui on a appris et la maladresse légitime de son jeune âge. Tout ici est atrocement impudique, frisant l’obscène. On a du mal à maintenir son regard face à cette toute jeune fille déjà corrompue par le monde des adultes. Et le constat est là : il est des êtres qui vous forcent à baisser les yeux. La rondeur du visage tranche avec l’aspect squelettique du reste du corps. Et si, au premier abord, cette œuvre semble évoquer quelque chose de langoureux elle est en fait d’une violence sans nom parce que peu soutenable. En-deçà de la beauté de l’œuvre, il y a comme un regard du spectateur qui viole, participe à la chosification de l’enfant. La jeune fille est proche de la poupée de chiffon avec laquelle on peut s’adonner à tous les jeux désirés.

Les enfants poupées de chiffons, tels sont ceux que l’on retrouve dans l’œuvre « Mère avec deux enfants III » de 1917. Les deux nourrissons sont emmaillotés, engoncés dans des couches de vêtements interminables. Ils sont comme figés dans leur air poupin, joufflu. Au centre, la mère : cadavérique, ressemblant plus à une mort-vivante qu’à un être humain, nous sommes plus près du cadavre que du sujet vivant. A mi chemin entre le cadavre et la religieuse, la mère tranche avec son aspect physique particulièrement désincarné, décharné. Par ses traits physiques et son allure vestimentaire, elle ressemble à une religieuse. Très loin des rodeurs de la madone, elle est la religieuse austère, épuisée, qui crie famine. Son regard ne se porte pas sur ses enfants, il est traversé par un lointain, un ailleurs, aspiré par le vide, le rien, le néant. C’est en cela qu’il y a quelque chose de tragique dans cette œuvre : la mère n’a plus la force d’être aimante, comme si après avoir nourri des enfants replets, elle était comme trop épuisée, trop « vidée » pour pouvoir encore esquisser un quelconque regard affectueux sur sa progéniture. C’est une mère au bord du désespoir, au bord de l’agonie, qui n’a plus la force d’aucun geste de tendresse. Seules les deux mains des enfants, posées sur le corps de la mère semblent encore signifier un attachement des enfants à la mère.

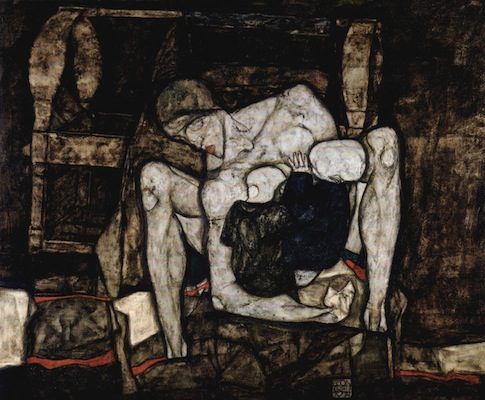

Et il en va de même dans « Mère aveugle » de 1914. Les corps semblent ici comme taillés dans la pierre, le corps devient anormalement grand. S’il est décharné, il demeure tout de même monumental quant à sa taille. La mère aveugle est par définition celle qui ne peut voir ses enfants, elle est celle pour laquelle le visage de ses enfants lui demeurera une inconnue. Est-ce pour cela que les sujets ici représentés semblent plus proche de la sculpture que de l’art pictural ? Taillés dans la pierre, frappés dans le marbre, les corps sont pesants, ankylosés, ils sont comme pétrifiés. La chair est ici devenue impossible, la fluidité est totalement inexistante, tout est trop lourd, trop inscrit dans la roche pour laisser passer ne serait-ce qu’une seule fissure par laquelle une douceur pourrait apparaitre. A la différence de la plupart des aquarelles réalisées par Egon Schiele dans lesquelles la peinture reste extrêmement diluée, par trop liquéfiée, œuvres dans lesquelles les teintes sont terreuses, argileuses, manifestant ici une sensation de liquéfaction, de ce qui est traversé par l’eau ; l’œuvre « Mère aveugle » manifeste une peinture épaisse, quadrillée, aux angles ténus. Et la composition de l’œuvre ressemble davantage aux paysages de maisons réalisés qu’aux portraits habituels effectués par le peintre.

L’humain disparu

En effet, les toiles représentant des villes et villages dans l’œuvre d’Egon Schiele, (tenons pour exemple « Maison avec linge » de 1917), présentent une géométrie parfaitement structurée. L’ensemble fait bloc : tout est rectiligne, dans un alignement parfait. La symétrie est d’une rigueur implacable. Linges et demeures sont parfaitement alignés. La solidité de la pierre est rendue par l’utilisation d’une peinture soigneusement disposée, jouant avec les bruns, les verts, les pourpres, l’ensemble rendant compte d’une sorte d’harmonie presque militaire dans l’agencement des bâtisses. Tout semble à sa place, aucun espace ne signale de désordre possible, tout est quadrillé. Dans ces villages bien ordonnés, aucun humain n’est présent, seul le linge pendu fait écho à une vie dans la ville. Mais dehors, ou au travers des quelques espaces libres, pas de trace humaine, pas de corps, pas de chair, c’est l’ensemble de la ville qui est corps massif, à l’état brut comme s’il y avait un trop plein de pierre pour accepter une présence humaine. Et il en va de même lorsque le peintre s’attaque au thème du végétal.

En effet, à voir les arbres présents dans l’œuvre d’Egon Schiele, force est de constater que ces derniers sont à l’aune de ses personnages : squelettiques, dépouillés : quelques malheureuses feuilles semblent s’accrocher vainement à un tronc des plus faméliques. Les troncs d’arbres apparaissent ainsi comme des sortes de colonnes vertébrales longilignes, fines à l’extrême, sur lesquelles sont reliées quelques maigres excroissances. De la même façon que l’homme, une fois dépouillé de ses vêtements, de sa chair policée, apparait comme une structure osseuse qui transpire déjà le cadavre, l’arbre, épuré de son feuillage manifeste la fébrilité de son armature essentielle. Sous les apparats, il n’y a que de l’osseux, du calleux et l’arbre apparait comme un corps peu éloigné du « Nu masculin au drap rouge » ou des multiples autoportraits réalisés par Egon Schiele.

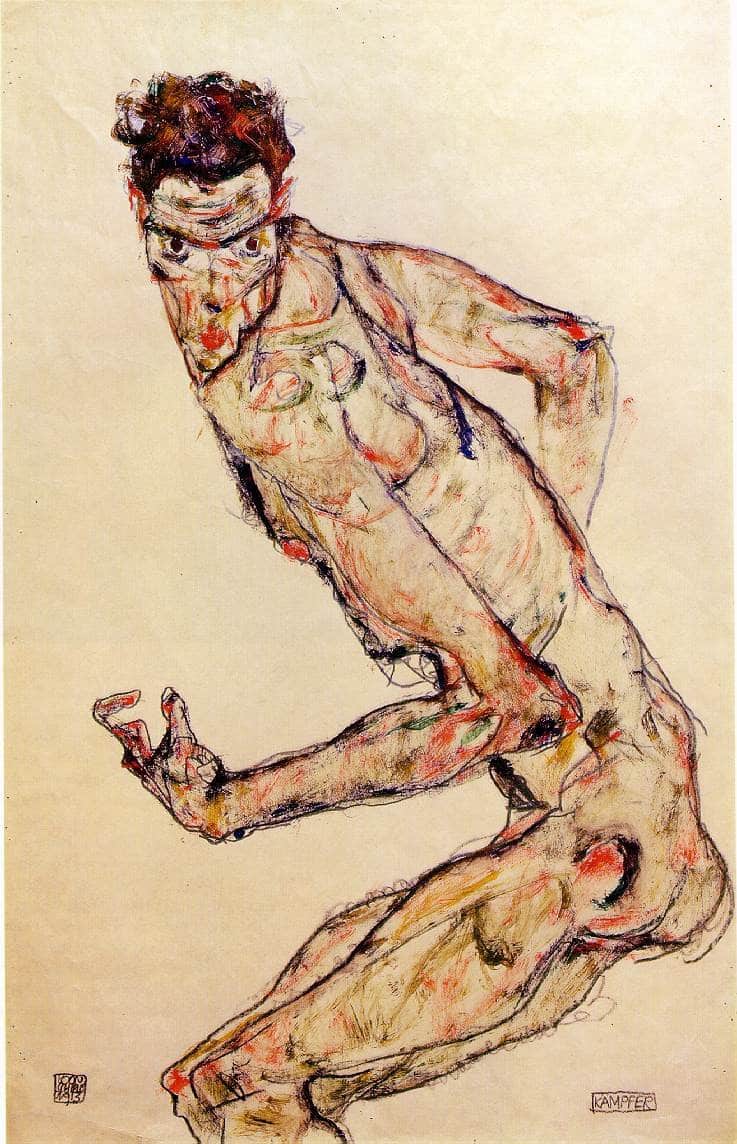

Sans concessions, les autoportraits d’Egon Schiele : il se peint particulièrement maigre, grimaçant, dans des poses peu avantageuses. Il y a de la théâtralité dans ces expositions de soi-même, théâtralité qui n’est pas sans rappeler le vif intérêt que le peintre portait aux marionnettes de Java pour lesquelles chaque geste est codifié, symbolique, porteur d’une signification. La moindre variation des mains, la posture du dos évoquent un sens, une signification. Egon Schiele, dans ses autoportraits semble donc décomposer chaque geste pour en voir le mouvement musculaire, l’agitation nerveuse, l’activité pulsionnelle. La décomposition du mouvement se retrouvait déjà dans « Le lutteur », ou « Masturbation ». Les corps sont alors contractés à l’extrême, entièrement ramassés dans l’action qu’ils sont en train d’accomplir. Rendre compte du geste tenu, de l’action opérée, rendre manifeste ce qui se trame sous la chair, de ce qui s’agite sous la peau lorsque la tenue de salon n’est plus de rigueur, lorsque tout élément social et socialisant ont disparu. Et au-delà de la mimique, au-delà de la gestuelle spasmodique, il y a le dernier spasme, celui qui aboutit à l’agonie.

« La mort et la fille » 1915-1916. L’homme est vêtu en habits de pénitent. Il tient dans ses bras une jeune femme mi-allongée, mi à genoux. Les teintes utilisées sont particulièrement ternes, terreuses. L’ensemble est massif, solide, contracté, ramassé. L’ensemble est plus proche du paysage que de la description d’une agonie. La composition de l’œuvre manifeste une géométrie rectiligne, carrée. Le moine représenté est austère, sa tête est tondue. La mort apparait ici comme une pénitence qui n’aura pas lieu. Même si le moine prend la jeune fille dans ses bras, le geste n’a rien de rassurant. Même symbolique, l’agonie est ici terne, sans rédemption possible. Les teintes utilisées ici ne signifient qu’une chose : rejoindre la terre, redevenir poussière, être englué dans le glaise. Et c’est cet aspect terreux, terrien que l’on retrouve dans la toile « la famille ».

« La famille » : la forme de l’œuvre est pyramidale. En haut, Egon Schiele, les bras démesurément grands, comme encadrant la femme, elle-même protégeant l’enfant. Egon Schiele apparait comme protecteur, les muscles sont contractés, l’afflux sanguin est nerveux, l’ensemble parait faire masse. Le corps, dans sa représentation, est entre l’arbre et l’édifice. La femme, quant à elle manifeste des rondeurs maternelles, ce qui reste exceptionnel dans l’œuvre d’Egon Schiele. Les joues sont pleines, bras et cuisses témoignent de la rondeur de celle qui a conservé du poids après la naissance de l’enfant. Son regard, contrairement à celui d’Egon Schiele ne fait pas face au spectateur, il ne plonge pas non plus vers le nouveau-né. Non, le regard est happé vers un ailleurs, un lointain. Elle a le regard des désespérés, de ces regards qui tombent, qui glissent vers un lieu et un temps qui échappent à tous. Dans cette toile, seul l’enfant est habillé, emmailloté dans plusieurs couches de vêtements. Son visage est blafard, tranchant avec la couleur terreuse de la peau de ses parents. Cette toile n’a rien d’une famille unie et pour cause, la naissance n’aura jamais lieu, Egon Schiele ne sera jamais père (sa femme mourant de la grippe espagnole au huitième mois de grossesse, Egon Schiele la suivant de quelques jours, atteint par le même mal). C’est donc une famille à l’agonie, exsangue que l’on trouve sur cette toile.

Une oeuvre pulsionnelle

Egon Schiele voulait que ses œuvres soient posées dans des temples. Que doit-on déduire d’une telle affirmation ? La certitude de son talent conduirait-elle vers une identification de son œuvre à ce qui relève du sacré ou Egon Schiele convoque-t-il le lieu du divin pour le profaner par ses œuvres scandaleuses ? Est-ce parce que le peintre considère l’œuvre d’art comme « divine » qu’il espère que les siennes soient installées dans des temples ? A voir ses œuvres, force est de constater que chaque sujet, chaque modèle semble être « violé » par le peintre. L’ultime geste serait-il alors de poser dans un lieu de culte les œuvres du peintre viennois comme pour dire que le sacré doit être profané parce qu’il n’est que couverture policée de ce qui s’agite au fond de tout ce qui est : du pulsionnel, rien que du pulsionnel, du corps derrière la chair, en un mot, ce qui vient signifier la désacralisation du sujet ?

Sandrine Guignard

Bibliographie : Egon Schiele, édition Taschen

Pour aller plus loin :