La question du féminisme pose-t-elle celle de la féminité ? Et qu’est-ce que la féminité ? Ce terme s’oppose d’abord celui de « masculinité ». Et par « masculinité », on entend ce qui procède généralement des qualités que l’on attribue à l’homme : virilité, vigueur, solidité. Dire que le féminin s’opposerait à la virilité serait reconduire le féminin à la porosité, à la vulnérabilité. Mais n’y a-t-il pas aussi du féminin en l’homme ? N’y a-t-il pas de la porosité en-deça ou par-delà une herméticité fondamentale ? Vulnérabilité. Qu’est-ce à dire ? Comprendre le féminin comme ne décrivant que la femme n’est-ce pas amputer l’homme de la sensibilité qui se définit comme passivité et réceptivité ? Et reconduire la virilité aux strictes qualités masculines n’est-ce pas empêcher la femme de pouvoir affirmer en elle ce qui procède de la consistance, de la volonté, de la résistance ?

Comprendre le féminin et le masculin comme participant de l’homme et de la femme de façon indifférenciée n’est-ce pas approcher tout individu comme essentiellement sujet ? La notion de sujet transcenderait ainsi toute opposition entre les sexes. A la lecture des œuvres de Degas, nous observerons l’évolution du statut de la femme au XIX ème siècle afin d’approcher tous les mouvements (que ceux-ci soient sociaux ou qu’ils soient ceux du corps) par lesquels la femme a pu espérer une égalité entre les sexes.

Le corps assujetti

« Intérieur» (1869) est une toile énigmatique dans l’œuvre de Degas qui symbolise tout un climat de domination masculine par l’homme, plus que cela, l’agression de la femme par l’homme quant le viol était considéré comme un simple délit (et non comme un crime tel qu’il le sera enfin déterminé plus tard par la loi). Dans cette œuvre, l’homme est appuyé contre la porte, entièrement vêtu. Il semble affirmer son pouvoir sur la femme, une autorité, sans honte aucune pour l’acte qu’il a accompli et que le titre de l’œuvre évoque. L’hombre de cet homme plane contre le mur comme l’ombre d’une conscience obscure, noire, entachée par l’acte assassin.

Sur le lit immaculé, deux linges rouges signifient que l’hymen est perdu à jamais. La jeune femme, repliée sur elle-même, dans une chemise de nuit tout aussi immaculée que le lit, dissimule ses jambes par un drap de couleur pourpre symbolisant encore métaphoriquement la virginité perdue, le crime dont elle a été victime. Une de ses épaules et son dos sont dénudés et le visage traduit un chagrin indépassable. Au centre de la toile, la boite ouverte peut symboliser l’ouverture de la boite de Pandore avec la dispersion de tous les maux sur la terre, l’hymen perdu signifiant en effet, la honte, l’impossibilité d’un mariage car à cette époque la virginité reste encore considérée comme sacrée et sa perte hors du mariage comme définitivement condamnée par la morale car signifiant la débauche. Au sol, un linge repose, preuve que l’irréparable a été commis.

Cette toile à elle seule exprime une société encore patriarcale dans laquelle l’inégalité entre les sexes est affirmée et légitimée par une société phallocrate. Homme et femme ne bénéficient pas d’une égalité sociale, économique ou sexuelle. L’hyménée, la chasteté sont considérés comme étant la moindre des vertus que l’on doit attendre d’une jeune femme de bonne famille. A l’inverse, les hommes fréquentent les bordels hors mariage comme dans le mariage, épousent des femmes pour la qualité de leur dot, pour la plupart du temps la dilapider dans le jeu ou auprès de danseuses, de grisettes. Au XIX ème siècle, à la perception des œuvres de Degas et à la lecture des textes littéraires de Balzac ou de Flaubert force est de constater ce phénomène comme récurrent.

De plus, parce que le viol ne sera reconnu comme un crime (et on plus un simple délit) que bien des années plus tard, la victime du viol apparut longtemps comme « responsable » du viol parce que considérée comme aguicheuse ou dévergondée. Pendant plusieurs décennies, la victime d’une agression sexuelle était culpabilisée face à l’acte et se renfermait dans une honte qui aurait, normalement, dû retomber sur les épaules du bourreau. C’est la raison pour laquelle, les femmes violées, au XIX ème siècle et au début du XX ème finissaient danseuses ou prostituées, actrices ou catins, la perte de la virginité jetant la honte et le déshonneur sur l’ensemble de la famille de la victime. Dans cette œuvre de Degas, force est de voir transpirer cet état de fait, état de fait confirmé par deux autres œuvres qui affirment la misère de celles qui naissent ou périssent dans le monde de la débauche.

La toile « l’Absinthe » présente deux amis de Degas : une actrice et un ouvrier attablés dans un café. On voit dans cette œuvre toute la misère que la solitude et l’alcoolisme peuvent engendrer chez un sujet contaminé par la fange et la débauche. Ici, la carafe d’eau est vide, car ici seul l’alcool est consommé : un verre d’absinthe est posé devant la femme, un verre de vin rouge devant l’homme. La femme est caractérisée par un corps qui ne se tient plus, elle est littéralement avachie, les bras ballants, les pieds écartés, les épaules tombantes. Le regard est comme dans le vide, signalant une sorte de désespoir insurmontable, une extrême lassitude : elle apparait comme fondamentalement désabusée. Tout est trop lourd, trop pesant pour ses épaules. Le poids du sort, d’un destin écrit dans la misère la plus sordide est souligné par la présence de l’homme qui l’accompagne et avec lequel elle ne manifeste aucun être-avec, aucune sympathie dans le sens étymologique du terme. Ces deux êtres sont posés là l’un à coté de l’autre sans échange aucun. Ils sont figés, ils n’attendent plus rien. Si l’homme à la pipe regarde encore devant lui, la femme demeure trop lasse pour observer, être intéressée par quoique ce soit. Solitude ontologique de la femme désabusée qui a basculé dans le sordide et qui n’attend plus rien de l’existence. L’« absinthe » pourrait aussi s’appeler l’ « absente », désignant celle qui s’absente, se retire du monde, s’en extrait, celle qui a cessé toute participation, celle pour laquelle plus rien ne fait sens. Ne reste que l’abîme, le néant qui fige dans une sorte de torpeur. La femme dépravée, démunie, celle qui bascule dans la fange, telle apparait la femme dépréciée dans cette société du XIX ème siècle de Degas, à l’instar de « Nana » de Zola.

Que reste-t-il à la femme lorsqu’elle n’est plus consciente d’elle-même ? Que reste-t-il de la femme lorsque la dépravation et un monde fait par les hommes et pour les hommes ne cesse de régner si ce n’est le rapport qu’elle entretient avec elle-même par le corps, que ce rapport passe par le mouvement (la danse) ou le quotidien (le bain, la toilette) ?

Le corps réapproprié

Lorsque l’on observe la sculpture de Degas nommé « La petite danseuse de 14 ans » (1878-1881), sculpture qui avait engendré scandale et moquerie lors de son exposition aux critiques, force est de constater que l’œuvre est magistrale. Cette jeune fille de quatorze ans est incroyable quant à son affirmation d’elle-même. Elle a l’assurance, l’insolence et la dureté des enfants rompus au mal parce qu’élevés dans la fange. En effet, cette jeune fille est l’enfant d’une prostituée et a grandi dans le tumulte, le chaos et la débauche. La tête en avant, le regard qui toise celui qui l’observe, seule la tenue des jambes semblent marquer la pose de la danseuse. Le tutu crasseux témoigne du petit rat de l’opéra davantage sorti d’un bordel que de l’opéra de Paris. Cette jeune fille à l’aspect frondeur témoigne de l’insolence que l’on ne trouve que chez les enfants habitués à se défendre tous seuls dans un monde rempli d’hostilités et toujours déjà confronté à l’agression des adultes affamés par la dépravation.

Elle est solide cette petite danseuse et semble affirmer une virilité nouvelle chez l’élément féminin, elle tend tous ses nerfs, tous ses muscles vers l’avant comme défiant celui qui la scrute. Elle affronte son regard, le toise et s’affirme dans toute sa solidité organique. Elle n’est pas chair, elle n’est pas porosité à l’altérité qui la rendrait dégoulinante de féminité aqueuse comme rendue liquide, hémophile par la rencontre avec le masculin. Elle incarne la virilité, masculinité dans le féminin. Elle est affirmation d’une autorité du corps, assurance du soi qui ne plie pas face à l’autre que soi. C’est sûrement pour cela que cette œuvre fit tant scandale lors de son exposition. Cette revendication de la virilité dans le féminin déstabilise, contrarie ce qui est communément admis de la part de la femme dans le XIX ème siècle. Elle est étrangère à ce qui définit les « valeurs féminines » selon des critères masculins : la douceur, la volupté, la délicatesse, la soumission…Cette petite danseuse a de l’impertinence, elle sent le souffre comme peut le transpirer une Camille Claudel : virilité affirmée, revendiquée par-delà toute convenance, affirmation du dionysiaque par-delà l’apollinien.

Le corps dans sa nudité, dans l’intimité du soi, dans l’acte quotidien. Ici, se manifeste la volonté de montrer la femme dans son rapport à elle-même, la femme lorsqu’elle n’est plus soumise au regard de l’homme et à la société patriarcale.

Ainsi peut-on voir « La femme s’épongeant au bain » de 1883 : une femme représentée de profil, dans son bain, s’épongeant une jambe. Moment de solitude non inquiète. Ici, aucune autorité n’est présente, la femme est face à elle-même dans l’acte quotidien par lequel elle prend soin d’elle-même. Enfin soustraite à l’autorité masculine, la femme semble ici avoir retrouvé une féminité étrangère à ce que l’homme en attend, elle se réapproprie se propre féminité.

Lorsque la femme est seule avec elle-même ; dans la relation quotidienne avec son propre corps, elle est calme, détendue, sensuelle sans ostentation car ici aucune autorité extérieure ne lui demande d’en jouer. Elle est toute à elle-même, dans un mouvement suave, délicat où seul son corps importe. En se lavant avec autant de délicatesse, elle se fait chair par elle-même et pour elle-même et n’a pas à devenir charnelle parce que l’Autre. Degas en peignant la femme dans cet acte banal, quotidien, redonne à nouveau à la femme toute sa noblesse. Hors des valeurs sociales convenues, la femme est naturellement gracieuse, sans excès car elle n’est pas en représentation. Cet acte trivial est alors totalement sublimé par la douceur avec laquelle la femme prend soin d’elle-même pour le plaisir de soi et d’être soi. Elle est active par elle-même et pour elle-même par-delà toute exigence sociale.

C’est l’activité qui va en effet donner à la femme une liberté supplémentaire, et ce par le travail. On ne peut nier que l’accès au travail et l’indépendance financière à laquelle il permet d’accéder a considérablement libéré la femme de la dépendance financière face à l’homme. Cette liberté passera par l’activité professionnelle, par l’instruction et la culture.

« Les repasseuses » (1884-1886) présente deux femmes au travail peu vêtues eu égard à la chaleur qui règne dans l’atelier qu’elles ont investi. La femme au premier plan baille et s’étire, c’est-à-dire agit ou réagit hors de carcans quant à l’attitude à tenir en société. Ici, il n’y a pas de pudeur, la femme fatiguée par le labeur laisse son corps transpirer l’état physique dans lequel l’activité physique la met. La tête découverte, les bras nus parce que le travail manuel nécessite une aisance certaine dans la tenue vestimentaire portée, cette femme tient dans une de ses main une bouteille (d’eau, de vin, qui sait ?). Ici, on est dans le pratique, dans le fonctionnel, l’élégance à la parisienne n’a pas sa place. Dès lors, les corps sont libérés des corsets, ils ne sont plus ficelés. L’agissement doit se faire avec facilité et précision : par le travail, le corps se libère des vêtements qui engoncent et des tenues du corps convenues.

A ses côtés, une autre femme : elle repasse un linge blanc et appuie avec force sur le fer signalant ici à quel point cette activité est physique et donc organiquement épuisante. Le corps totalement tendu, toute la pression de l’organique est concentrée sur le fer à repasser. Mais cette dureté est aussi ce qui exige la libération des corps du vêtements.

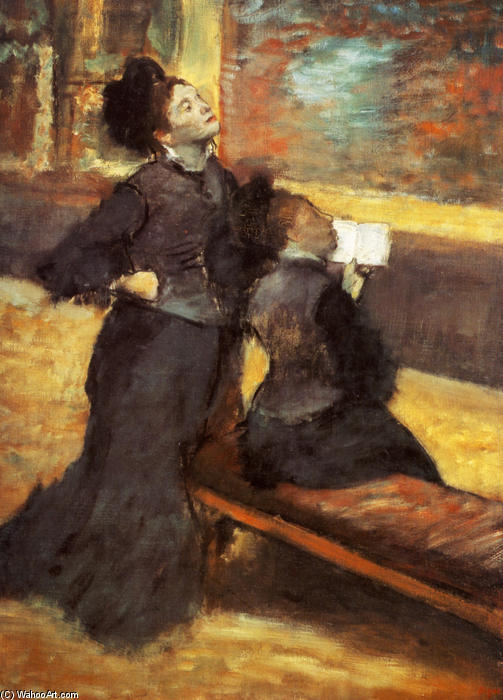

Ce mouvement est prolongé par celui représenter dans la toile « La visite au musée » de 1885. Cette toile représente deux femmes dans un musée. L’une, debout, le poing sur la hanche, cambrée, la tête totalement tendue vers la toile qu’elle observe, l’air particulièrement intéressée par ce qu’elle perçoit. Le poing sur le hanche manifeste une stature assez masculine, un acte affirmatif qui affronte ce qu’il voit. Ici, nous ne sommes plus en face de la femme bourgeoise qui se contraint à une certaine tenue face à autrui mais à une femme qui s’affirme, presque genou posé sur le banc. La pose est « à l’aise », sans égard pour une pose de distinction. A ses côtés, une autre femme observe aussi la toile avec un livre à la main. Elle est aussi habillée de noir (serait-ce des veuves qui ne vivraient plus sous l’autorité tutélaire d’aucun homme ?). Quoiqu’il ne soit, elles incarnent des femmes qui ont accès à la culture et à l’instruction sans aucune autorité masculine pour s’y soustraire ou s’y soumettre. Ainsi constate-t-on une libération de la femme par l’instruction et la culture.

Force est de voir un authentique sens de la féminité et une trace de la libération de la femme dans l’œuvre de Degas. Cette libération passera par le statut du viol de l’état de délit à celui de crime, de la réappropriation de soi par un aspect frondeur, de la réappropriation de soi par le corps et enfin par la culture et l’instruction. On peut ainsi observer une évolution du statut de la femme au XIXème siècle. La libération de la femme passe ainsi par une réappropriation de soi par soi et pour soi, une réappropriation du corps qui permet un surgissement du masculin au sein du féminin, de leur alliance indéfectible, du jeu permanent, dans l’individu entre le dionysiaque et l’apollinien et qui permet de transcender les concepts d’« homme » et de « femme » par celui indifférencié de « sujet ».

Sandrine Guignard

Bibliographie :

- Degas, édition Larousse.

- Degas, édition cercle d’art.