Si l’on accorde à Freud que la mort est irreprésentable, les artistes cherchent pourtant à lui donner corps, voire un visage, afin de l’affronter, voire de s’en extraire par l’immortalité de leurs propres oeuvres.

Sandrine Guignard nous livre ici une analyse croisée de la mort chez 4 artistes, Goya, Munch, Bacon et Basquiat qui, bien que distants de plusieurs siècles, ont noué un dialogue fertile, chacun apportant une vision spécifique de la mort.

L’art face à l’existence

« L’existence est le récif sur lequel la pensée pure fait naufrage ».

Si selon Kierkegaard la pensée pure échoue face à la question de l’existence, alors peut-être que ce qui procède de l’art peut réussir là où le raisonnement fait face à son incapacité, son impossibilité. Là où la Raison est mise au rebut, la sensibilité ne peut-elle pas advenir ? Pour ce faire ne faut-il pas appréhender le phénomène relativement auquel cet empêchement pour la pensée se révèle ? Force est ici de penser au sens du sublime dans la pensée kantienne, le sublime, phénomène déstabilisant, effrayant et fascinant qui vient bousculer la relation entre la sensibilité (faculté par laquelle les objets sont reçus, perçus) et l’entendement (faculté intellectuelle par laquelle les objets sont pensés adéquatement au pouvoir de synthèse que l’entendement exerce). Face au sublime force est d’admettre une surabondance du donné qui s’invite dans la sensibilité. Tout est alors violence, chaos, démesure, profusion, excès que l’entendement ne peut embrasser dans sa totalité. L’entendement est alors confronté à ce qui le déborde, ce qui le met en échec quant à son pouvoir de synthèse, d’identification et de reconnaissance. Ce phénomène du sublime est donc par essence contrariant, contradictoire car il reste, certes, plaisant parce que la sensibilité est sollicitée comme rarement et déplaisant car plaçant l’entendement face à sa propre limite. Le sujet fait ainsi l’épreuve d’une expérience-limite, plus que cela, il est fondamentalement éprouvé par l’expérience-limite qu’est celle du sublime. A la fois vivifiante et mortifiante, l’expérience du sublime a alors quelque chose d’orgasmique, quelque chose qui s’apparente à la petite mort. Et face à cette dernière, tout raisonnement demeure interdit. Le souffle est coupé, la Raison, la parole restent totalement silencieuses.

Etre participé par des états extrêmes, faire face à ce face à quoi la pensée est mise en échec tel est le fait du sujet car ce que l’homme rencontre, au quotidien, de façon extrême et dont il ne peut se défaire sous peine de disparaitre, c’est sa propre existence : la nécessité pour le sujet de prendre son exister à sa charge. Plus que cela, il s’agit pour l’existant de prendre à sa charge un exister toujours déjà plombé par la finitude. Dès lors, l’existence, le temps, la mort deviennent ce qui ne cesse de rappeler à l’existant qu’il est toujours déjà participé par la néantisation possible de toute possibilité.

Goya, le temps et la mort

« L’éternel sablier de l’existence ne cesse d’être renversé à nouveau » (Nietsche, Le Gai Savoir)

Le temps comme circulaire, comme éternel recommencement. Telle la conception du temps dans la pensée antique et dans l’éternel retour nietzschéen, le temps comme un serpent qui se mord la queue, qui ne cesse de dévorer ce qu’il enfante, telle est la temporalité dans l’œuvre « Saturne » de Goya. En 1819, Goya achète une villa près de Madrid, villa qui est surnommée « la villa du sourd » en référence à l’ancien propriétaire atteint de surdité. Goya, lui-même, à cette époque, souffre du même mal et la coïncidence n’est pas pour lui déplaire. Sur les murs de cette demeure, Goya peint plusieurs œuvres troublantes, terriblement violentes, œuvres nommées « les peintures noires » (1819-1825). Le peintre n’avait pas l’intention de présenter ces œuvres à un public. Elles ne seront retranscrites sur toiles qu’après sa mort.

Dans l’œuvre « Saturne », les teintes sont sombres, ternes, mates. Seul le rouge sanguin tranche avec le reste de la toile. Le personnage est Saturne, dieu romain, maître du temps. Il est présenté en train de dévorer l’un de ses enfants (la tête et un bras étant déjà engloutis). Le corps de Saturne est à la fois robuste décharné et de taille gigantesque. Son regard est comme halluciné, violent, comme possédé par une force démoniaque qui le déborde et semble presque trop ivre de fureur pour être pleinement conscient de l’acte qui commet. Il y a de la rage et de la férocité dans cette œuvre, une folie dionysiaque. Saturne, dieu du temps, suivant ce que l’oracle lui a ordonné de faire pour conserver son pouvoir (dévorer ceux qu’il engendre pour ne pas être anéanti par ceux-là mêmes qu’il a enfantés), incarnation du devenir, du temps qui s’écoule, dévore ce qu’il fait être, ce qu’il fait naître. Car être-au-monde ne signifie pas autre chose qu’être immédiatement participé par le flux de la temporalité, être-au-monde ne signifie pas autre chose que l’inscription spontanée du sujet dans la finitude. Naître, c’est être possédé par le temps qui ne cesse de me faire être à mesure qu’il néantise l’être que je suis. Le temps comme mortifère, mortifiant, la temporalité comme inexorablement assassine, tel est ce que l’on retrouve dans une autre œuvre de Goya intitulée « Deux vieux mangeant la soupe ».

« Deux vieux mangeant la soupe », toile obscure, effrayante, un peu répugnante présentant deux visages au physique assez insoutenable. Le regard du premier apparait comme avide, convoiteur, ironique. Le sourire est édenté, les orbites rentrées à l’intérieur du visage. Son aspect général est assez hideux. Cet être transpire la malveillance, la cruauté. Les deux mains crochues de ces deux personnages semblent désigner une tierce personne, absente du tableau comme pour lui dire : « regarde ce qui t’attend, personne n’échappe à la temporalité ». Si le premier personnage témoigne des affres de la vieillesse, le second incarne de manière assez radicale celles de la mort. Il n’est pas un visage mais un crâne. Avachi sur la table, cette tête de mort apparait comme l’a-venir du premier et du sujet que l’on ne perçoit pas et auquel l’œuvre semble s’adresser. Ce troisième personnage serait-il Goya ou tout autre sujet regardant l’œuvre, signalant ainsi comme le ferait une vanité les trois moments les plus terribles de l’existence : l’usure du temps, l’avachissement du corps puis la fin ?

A l’aune de l’œuvre « Saturne », les sujets présents dans « Les deux vieux mangeant la soupe » sont menaçants et leur allure est carnassière. Et il résonne dans ces deux toiles comme un écho anthropophage pour celui qui les scrute. Goya donne ainsi à voir une lecture de l’humaine condition très éloignée de celle qu’il proposait lors des portraits réalisés pour la cour royale mais qui prolonge la période durant laquelle il réalisa les « Caprices » et qui témoignaient déjà d’une appréhension cruelle de ce qui se dissimulait derrière le masque social. De plus, avec ces « peintures noires », Goya bouscule toutes les conventions : peu soutenables pour le regard, ces toiles présentent des sujets à la bouche ouverte ce qui était moralement condamné car la bouche ouverte était interprétée comme déformant les traits du visage, le rendant disgracieux car le conduisant à un aspect animal voire bestial. Et Goya de prolonger plus avant cette transgression en s’attaquant à la question d’un au-delà possible.

Entre 1810 et 1815, Goya réalise une eau-forte et aquatine intitulée « Nada » (Rien). On premier plan de cette œuvre, on peut voir un cadavre qui se déterre lui-même et tenant une feuille de papier sur laquelle est inscrit le mot « Nada » comme pour répondre à la question religieuse : « après la mort, il n’y a rien », aucun arrière-monde, aucun au-delà. Au second plan, on peut voir une foule de têtes à l’aspect rempli d’avidité et de curiosité. Cette foule semble criarde comme si elle demandait au déterré : « alors, après la mort ? Tant pis pour le religieux, après l’existence, il n’y a rien à attendre : nada !

Ainsi, de l’existence Goya fournit une lecture assez insoutenable. Ce qu’il nous donne à voir est marqué au fer rouge par le temps qui dévore tout, la vieillesse qui est sordide et la mort qui reste sans appel. Si les peintures noires décrivent les cauchemars, angoisses et obsessions de Goya, force est d’admettre que ces toiles ne devaient pas être montrées parce que fondamentalement sacrilèges en période inquisitrice. Œuvres mortifères, funèbres, ces toiles nous montrent le temps comme naturellement démoniaque parce que ne cessant de faire écho à notre être essentiellement mortel. Ajoutons à cela la représentation des sujets avec la bouche ouverte et donc à des traits du visage interprétés comme bestiaux, les peintures noires de Goya annoncent le cri, le hurlement à la mort que l’on peut retrouver chez Munch comme symbolisant la mort de la raison.

Munch, le hurlement à la mort

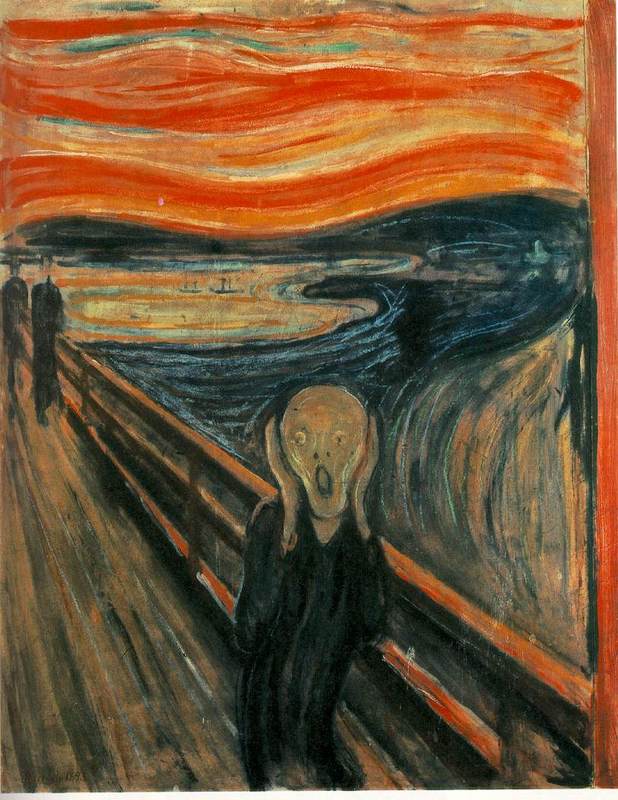

« Le cri » de Munch, c’est l’anéantissement de la Raison. « Le cri » c’est avant tout une sinuosité permanente. Tout semble être pris dans un halo rouge, orangé, bleu, noir dans une spirale ondulante qui apparait comme incarnant l’écho retentissant d’un hurlement assourdissant. Le hurlement, c’est celui de cette figure vaguement humaine et entièrement concentrée dans cette bouche qui hurle à la mort. On ne sait pas si ce sujet se bouche les oreilles par la torpeur que lui engendre un cri qu’il entend ou par l’écho terrifiant du cri qu’il prononce lui-même ? C’est un hurlement déchirant, autistique manifestant la ruine de la raison, la perte de tout ce qui procède de la cohérence, la perte de toute relation avec le monde. L’infernale solitude de ce sujet qui ne peut que crier son désarroi à la face du monde vide de toute humaine présence engendre une sorte de torpeur générale. C’est un cri qui pétrifie, un cri qui hurle à la mort de toute relation avec ce qui participe de la mondanéité du monde et qui n’est pas sans faire écho à la fragilité psychique de Munch. C’est la mort psychique mise en œuvre, agencée d’un chemin serpentin sur lequel personne ne circule parce que personne ne souhaite connaitre ce cheminement qui conduit à la folie et qui fait que quelque soit le chemin, il ne même jamais nulle part.

Aussi déstabilisante que « Le cri », on trouve chez Munch, outre les scènes de meurtre et de crise de jalousie, une œuvre symbolisant la mort de la sainteté par la représentation d’une Madone s’abandonnant dans la petite mort.

Curieuse Madone que celle réalisée par Munch, œuvre beaucoup moins sainte et christique qu’érotique et païenne. L’ensemble est lascif, voluptueux, les formes sont en sinuosité, en forme de halo, tout est en rondeur et l’ensemble transpire le sexe et la sensualité. D’abord, la Madone elle-même, incarnant l’abandon que l’on peut retrouver dans la petite mort. On est loin de la tendresse de la Vierge face au divin enfant. Ici, la jeune femme brune a les yeux clos, recueillie dans le moment qui suit l’extase, mais une extase non religieuse, une extase sexuée. Les seins entièrement découverts, elle est offerte au regard, charnellement présente, organiquement incarnée, sexuellement affirmative, affirmée dans son abandon. Un halo noir et orangé tient le rôle d’une auréole païenne. Le corps est voluptueux, la douceur de l’abandon sans équivoque. Le mouvement des sinuosités enrobant la Madone apparait comme le rayonnement de la sensualité de cette dernière, rayonnement qui semble diffuser comme une atmosphère générale. La Madone enrobe de sensualité tout ce qui l’environne. Sur le côté gauche de la toile, un triste avorton tient place, les bras resserrés sur lui-même, le regard un peu effrayé, il se blottit sur le côté de la toile, séparé de la Madone. Les bras repliés, cette sorte de fœtus semble étranger à cette Madone qui se fout de toute idée de maternité. Enfin, les sortes de hiéroglyphes qui traversent le cadre tout autour de l’œuvre ressemblent à des spermatozoïdes circulant le long de la toile.

Terriblement sexuée la Madone, totalement étrangère à tout instinct maternel et aux représentations votives. Plus proche de la fille de joie que de la vierge à l’enfant. Cette toile représente la petite mort et annonce ici la profanation du mythe de la joie de la maternité, de l’immaculée conception. Troublante de sensualité cette singulière Madone vient prononcer la petite mort comme source d’une joie supérieure à celle de la maternité.

Ce que Goya avait commencé, Munch l’a prolongé avec le cri et Bacon va le conduire à son apogée : le hurlement à la mort et avec lui la dislocation du corps, la gueule ouverte de figures mi-humaines mi-animales, déchirant la chair pour révéler, dessous, la viande, la chair toujours déjà sapée par la mort qui fait son travail de sape.

Bacon et la matérialité de la mort

Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à la première et deuxième version de « L’étude pour une crucifixion » de 1944 puis de 1988, triptyque singulier. 1944, Auschwitz, Dachau, tout crie l’horreur, l’insupportable, l’inadmissible face à la mort industrialisée. Et Bacon de déclarer : « Peindre le cri plutôt que l’horreur ». Le premier moment du triptyque manifeste une forme vaguement humaine, se situant entre la bête et l’humain (mais ni l’un ni l’autre ne sont véritablement identifiables). Le sujet semble être à genoux, de profil. Le cou est anormalement long, les omoplates et le dos sont réduits à l’état de sphère aplatie. Sue le visage on perçoit vaguement le nez et un orifice rond dessiné en blanc et qui constitue une sorte de bouche. Dans le second panneau, tout le corps est devenu une sphère posée sur un étrange trépied. Il n’y a plus de visage, seule la bouche s’affirme avec un sourire carnassier, les dents serrées. L’ensemble est violent, agressif, hurlant. Autour de cette sphère, deux morceaux de chair pendent, donnant à l’ensemble un aspect animal mais humaine quant à la constitution dentaire. Enfin, sur le troisième panneau du triptyque, le cri, le hurlement, tout le corps est dans le cri. On perçoit les côtes tendues à l’extrême, les poumons se vident totalement dans ce cri. Le corps est exsangue : mort de la figuration traditionnelle, mort du visage qui n’est plus qu’une gueule. Seules les oreilles et la dentition permettent d’identifier le sujet comme humain. Le cri défigure, tout le corps est monopolisé, l’organique s’épuise, s’anéantise dans ce cri mortifiant pour l’organique condition défigurée.

Dans les toiles de Bacon, le corps se délite, sorte de déliquescence, liquéfaction de l’organique qui finit par se répandre en flaque. La mort du corps non sous la forme de putréfaction mais par un mouvement qui fait que le corps est comme dilué jusqu’à devenir informe. Le corps déformé, le corps difforme, rien de cadavérique, rien de squelettique, non la mort ici est celle de la chair au profit de la viande. Bacon le dira lui-même : quand il voit une carcasse de bœuf chez le boucher, il est toujours surpris de ne pas être à ses côtés. La viande dépecée, le corps mortifié mais pour révéler une dimension qui jusque là demeurait tue, interdite. Cette dimension, c’est celle de la viande, quartier de bœuf ou corps humain chez Bacon sont familiers. C’est l’organique condition soumise au mouvement, à l’attaque du temps, à la vitesse, à la déformation. Sous la chair, il y a les côtes, les veines, la carne. Et la mort est omniprésente. Elle est celle qui se signale par le hurlement, par le corps saignant. Elle ne se dit pas, elle se montre, elle est monstrueuse, elle est monstration : « si on peut le dire, pourquoi le peindre ? » (Bacon).

« Je n’écoute pas ce que disent les critiques d’art. Je ne connais personne qui ait besoin d’un critique pour découvrir ce qu’est l’art ».

« Quand je travaille, je ne réfléchis pas sur l’art. J’essaie de réfléchir sur la vie ». (Basquiat)

Basquiat, une vision christique

Basquiat, enfant terrible des années 80, manifeste une œuvre au dessin à la fois enfantin et maîtrisé, à la symbolique parfois obscure lorsque sont utilisés certains symboles dont il n’a pas donné la clé pour en éclairer le sens. L’œuvre de Basquiat est traversée par la question raciale, la place des afro-américains aux Etats Unis, les héros noirs américains. Et dans ce paysage la mort reste omniprésente.

Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à l’œuvre « Profit I » : œuvre noire, obscure, incantatoire à la résonnance christique et vaudou. Cette toile présente un fond noir avec quelques moments de bleu. A la droite se situe un personnage au vêtement rouge-sang, les bras levés comme lors d’une incantation, les doigts tendus et écartés. La tête de ce sujet est surlignée en blanc, donnant un aspect squelettique, les yeux apparaissant comme deux orbites et la bouche comme une sphère allongée. Les dents apparaissent comme agitées par une grande nervosité, le « sourire » a quelque chose de carnassier. Il y a de la rage et de la colère dans cette toile et du mortifère en même temps. La tête est auréolée d’une sorte de couronne rouge et noire comme illuminant d’ocre l’ensemble de ce qui surplombe cette tête. Sur le côté gauche de l’œuvre, on peut voir dessinée une horloge dont l’aiguille pointée sur le douze et dont une des heures est en chiffres romains. Enfin, des sortes de cubes comme des marelles sont composés de cercles, du chiffre neuf et de croix et la lettre K apparait. La référence au chiffre neuf serait-elle celle selon laquelle le christ serait mort à la neuvième heure ? Les œuvres de Basquiat sont toujours entre le saint et le martyr, entre la rage et la mort, entre l’affirmation de la vie et la présence de la mort. Passionné d’anatomie, admiratif des œuvres de Léonard de Vinci, les sujets peints par Basquiat ont toujours le squelette apparent, rendant l’ensemble du sujet assez mortifère et christique. Tout se passe comme si le profane transpirait sous le sacré, comme si le vivant transpirait toujours l’être-mortel. Et l’œuvre « Le jeune homme et la mort » dépeint tout ceci.

« Le jeune homme et la mort » est l’une des dernières œuvres de Basquiat. Celle-ci tranche avec toutes les autres par sa sobriété. Le trait du dessin est précis et épuré, longiligne, harmonieux. Teintée de primitivisme, cette œuvre se compose d’un fond gris, uniforme sur lequel se détache la silhouette d’un jeune homme noir chevauchant un animal sous forme de squelette, constitué d’os. La bête reste indéfinissable, un peu démantibulée, désarticulée. Cette épure quant à l’utilisation des moyens et de l’espace manifeste une grande maîtrise du trait et du dessin. On sait que Basquiat, souvent sous acide, jouait un jeu dangereux avec la mort. Certains voient dans cette œuvre un signe prémonitoire de sa propre mort.

« La beauté ne ravit pas, elle ravage » (Montaigne).

C’est l’effet du sublime. Par cette expérience limite, le sujet danse avec ce qu’il y a de plus extrême dans l’existence : l’existence elle-même et le fait qu’elle soit toujours déjà plombée par la finitude. Fascinante, cette expérience-limite est celle que l’artiste fait au quotidien à chaque instant de création : il ne peut être que dans des états limites, des états de transes étrangers à ce que la raison tolère et c’est tant mieux car dès lors le déraisonnable n’est pas synonyme d’irrationnel mais d’une rationalité qui procède d’une autre raison que celle qui nous permet de penser selon la seule logique, d’une raison de l’organique : la grande raison du corps !

Bibliographie :

- Goya : éditions Taschen.

- Munch : éditons Taschen.

- Bacon : éditions Taschen.

- Basquiat : éditions Taschen.