Le mal, question physique, métaphysique et morale par excellence, n’en finit pas d’interroger la pensée contemporaine. L’originalité d’Alexei Grinbaum tient donc dans la posture qu’il adopte due à son sillage personnel : au-delà de son parcours de physicien et de mathématicien, la philosophie tient une place cruciale au-travers des enjeux éthiques qu’il aborde.

Les exemples récents faisant le lien entre l’actualité, les nouvelles technologies et le mal sont nombreux. L’auteur en sélectionne plusieurs, parmi lesquels la perturbante délation par un robot du comportement violent d’un homme vis-à-vis de son épouse. Loin d’être anodine, elle a permis d’appréhender l’individu alors même qu’il était menaçant, à l’aide d’un revolver.

De même, le dilemme éthique au cœur des voitures autonomes est évoqué. Face à un danger survenant sur la route, la voiture doit-elle préserver les passagers dans tous les cas ? Même si, dans un de ces cas, le risque de faucher des piétons est grand ? Quels paramètres faut-il prendre en compte ? L’âge ? La condition sociale ? Ou bien faut-il laisser le hasard décider ? Or quelle place pour le hasard quand la machine est conditionnée par le code de l’algorithme puis par l’apprentissage relatif aux expériences précédentes ?

Ce sont ces nombreuses questions qui viennent nourrir la réflexion de Grinbaum, qui annonce clairement ses héritages : Simondon, Jonas, Dupuy et, sans surprise, Arendt, à qui il fait appel pour penser la notion-clef de responsabilité. La même clarté est de mise quant à la méthode adoptée dans l’ouvrage :

Nous visons à établir une homologie, fondée sur un motif fonctionnel, entre technologies numériques et mythes. Que les mythes soient grecs, juifs ou chrétiens, leur origine appartient à la religion.

(page 52)

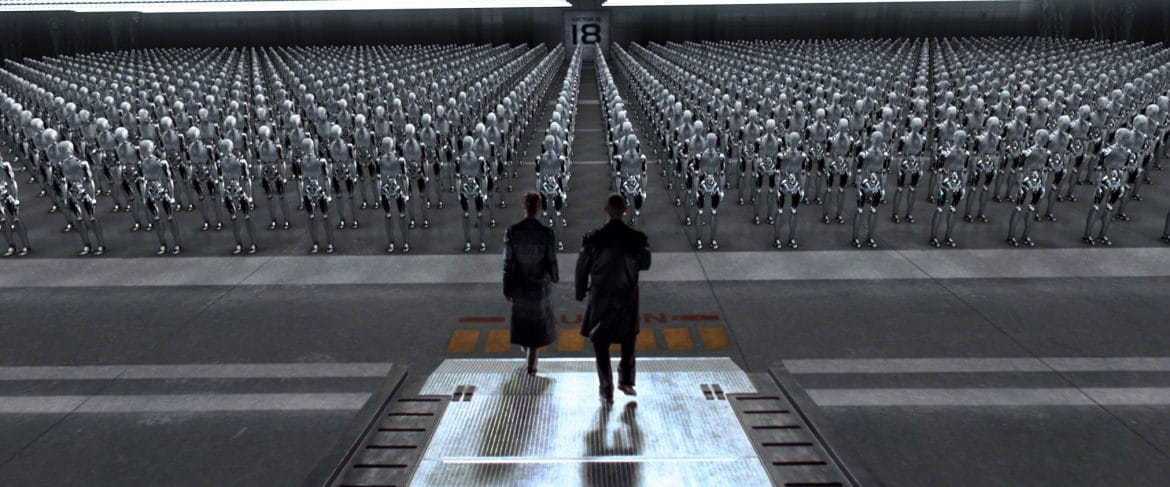

La nécessaire personnification des robots par l’auteur, afin de parvenir à cette homologie, se comprend du fait des « éléments constitutifs de la chose informatique » : l’interface, le processus de calcul et la mémoire leur permettent d’entretenir des relations aussi bien avec d’autres robots qu’avec des êtres humains, et ce de manière aussi opaque qu’entre deux êtres humains. Ainsi, la chose numérique « est bien plus qu’un amas de matière ou une res computans : c’est un individu numérique » (page 75).

Comment peut-il alors faire le mal ? En prodiguant des informations à l’utilisateur qui l’impliqueraient dans un conflit ou, plus encore, en donnant des indications sur l’adversaire dudit utilisateur. Alors, « quand l’interaction de l’homme avec un système informatique alimente un conflit humain, on se pose inévitablement la question du rôle qu’y joue le système et du jugement dont il sera l’objet » (page 81).

La difficulté tient donc dans la capacité d’un robot à déterminer et séparer le bien du mal, qui sont des valeurs qui ne sont pas les siennes, qu’il ne comprend pas et qui ne peuvent qu’être ou bien codées ou bien mimées. Or, un robot se caractérise souvent par la non-explicabilité. Ainsi l’auteur souligne-t-il qu’une partie des mécanismes engagés par un processus de reconnaissance faciale échappe à la bonne compréhension des êtres humains. Pour autant, nous acceptons cette situation puisqu’elle améliore la performance du processus…

Après de la banalité humaine du mal chez Arendt, Grinbaum vient finalement poser une question particulièrement perturbante : et si la nouvelle banalité du mal était robotique ?

Guillaume Plaisance

Grinbaum, A. (2018), Les robots et le mal, Desclée de Brouwer

![[Critique] Un bonheur sans mesure (Laurence Devillairs)](https://media.la-philosophie.com/main/2017/10/philosophie-du-bonheur-e1507821846337.jpg)