Picasso : le bleu désespoir

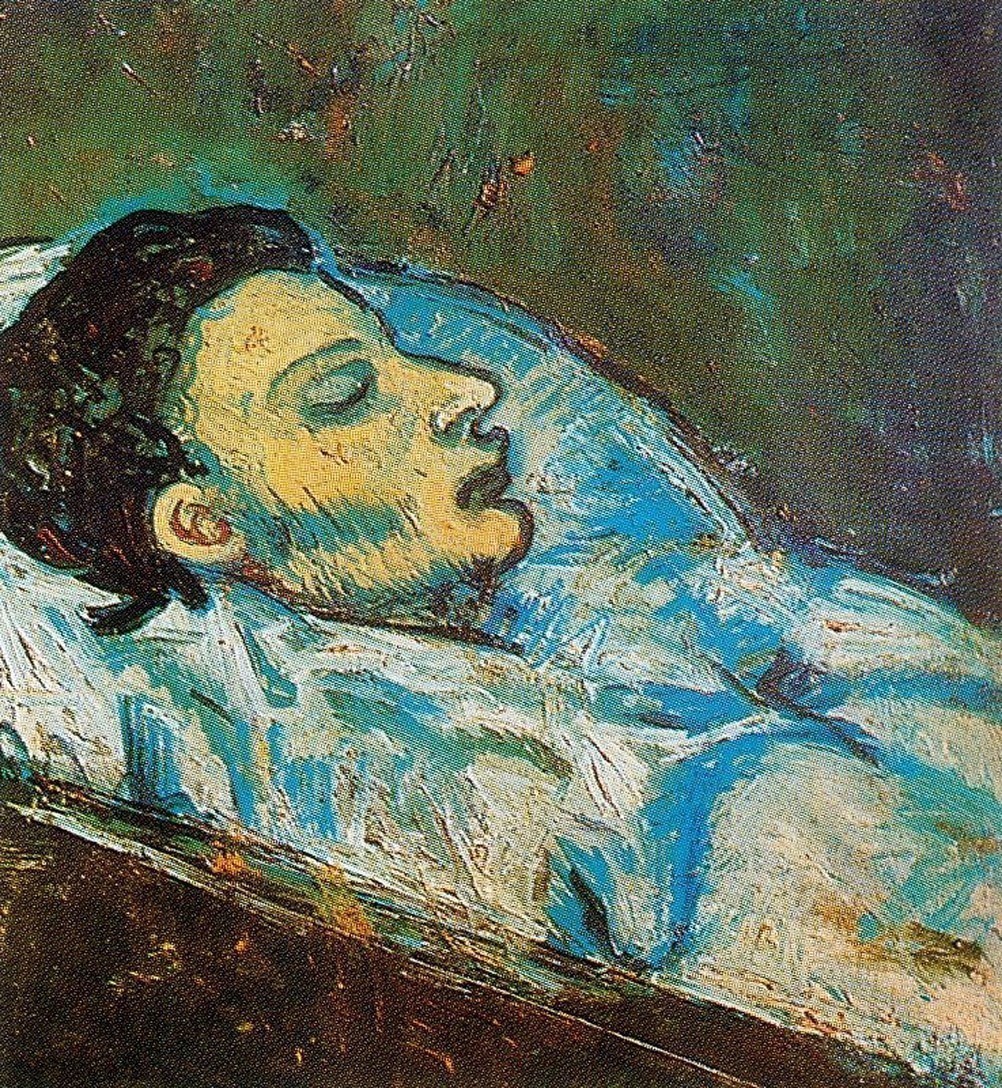

Glaçant le bleu de Picasso, froid et sublime parce que résistant à toute préhension, à toute liquéfaction. Il est compact, tranché, imposant et solide. Ici, rien n’est dilué. On est loin du bleu poreux d’un aquarelliste. Il y a de la fermeté et de la dureté dans ce bleu de Picasso. Et ce, essentiellement parce que ce qui marque la naissance de ce bleu c’est la mort de Casagemas, ami du peintre qui s’est suicidé après avoir tiré au pistolet en direction de sa maitresse. Le début du bleu, c’est donc Casagemas allongé, le teint cadavérique, avec, sur la tempe, la trace fatale du coup de l’arme. Etendu, mort, le suicidé présente un visage vert qui tranche avec le bleu lavande de son linceul. « Casagemas dans son cercueil » annonce la couleur : rien ne sera plus jamais comme avant.

A la question « pourquoi le bleu ? » Picasso répondait qu’il s’agissait d’une exigence biologique, organique qui s’imposait à lui. Le bleu d’une nuit sans fin qui va durer plusieurs années dans l’œuvre de Picasso et au cours desquelles il représentera tous les « damnés » de la société : saltimbanques, putains, buveuses d’absinthe…Mais avant cela, force est d’abord de s’arrêter sur l’événement qui marque l’inscription fondamentale de cette couleur marine dans l’œuvre du peintre.

La mort de Casagemas est représentée dans l’œuvre : « Evocation (Enterrement de Casagemas) » de 1901. Cette toile qui semble répondre d’un style proche de celui de Chagall signale une allure aérienne quant à sa composition. Il y a de l’onirique dans cette toile. On premier plan, on aperçoit Casagemas allongé, recouvert d’un linceul. Il est entouré de femmes en deuil, vêtues de longues robes à la teinte marine et d’un homme. Deux de ces femmes sont agenouillées pendant que deux autres se prennent dans les bras. En hauteur, dans les cieux, le peintre semble avoir représenté une sorte d’Eden dans lequel son ami, entouré de femmes nues (seuls leurs bas rappellent leur condition de filles de joie) se tend vers le ciel, accompagnée d’une femme nue (certainement l’ancienne maîtresse de Casagemas) et d’un cheval d’une blancheur immaculée. A défaut d’être unis dans le monde terrestre, les amants sont réunis dans le monde céleste. Si le premier plan du tableau transpire d’un bleu profond, épais ; le second plan témoigne d’un bleu transpercé de blanc qui conduit les deux amants vers un ailleurs plus heureux. A l’inverse, à cet instant, Picasso est absolument seul et démuni. Proche du solipsisme, tel semble être l’autoportrait que ce dernier nous donne à voir.

Le fond de la toile s’inscrit dans un bleu-vert profond qui fait ressortir le noir du vêtement porté par le peintre. Les joues sont creuses, les traits restent tirés, le visage apparait un peu comme tranché au scalpel. Cheveux et vêtements se confondent quant à la couleur sombre ici parce que toute l’identité du sujet est frappée par le deuil. Picasso porte en son corps le décès de Casagemas. Les épaules sont massives, légèrement tombantes, manifestant l’accablement. L’irrémédiable frappant le sujet Picasso, le face à quoi on ne peut plus rien faire, la possibilité de toute impossibilité, la réalisation effective de l’être-pour-la-mort. La perception de la fatalité, le regard de celui qui a sondé l’insondable, qui a compris ce qui échappe toujours déjà au monde du Dire : l’ineffable, l’indicible. Ce regard de Picasso est baigné de la mélancolie de celui qui sait, de celui qui a vu, de celui qui a appréhendé ce qui transcende la cognition : le néant, la néantisation du sujet lorsque celle-ci procède de son objectivation définitive : la transformation du sujet en cadavre. Cadavérique lui aussi Picasso. Il semble faire écho au sentiment de la perte d’un monde, la perte du monde dont Casagemas était l’incarnation. Perdre un sujet signifie en effet faire l’épreuve de l’écroulement d’un monde, d’une cosmogonie et par ricochets faire l’épreuve de la perte d’une partie du monde dont on était soi-même porteur dans l’être-avec-avec celui qui s’est effacé. Tout deuil est par nature cosmologique. Telle semble être l’affirmation de Picasso dans cet autoportrait.

Et c’est cette même atmosphère que l’on retrouve dans l’œuvre « Célestine ». Bleue, toujours ce bleu nocturne. Ici, tout est bleu : le fond de la toile, les vêtements, les cheveux et même la peau. Le sujet se confond dans le décor, il y est même totalement absorbé. L’atmosphère générale est celle de la torpeur. Rien d’onirique dans cette toile, ici, tout est abyssal et manifeste quelque chose de presque maritime. La femme à l’œil borgne décline l’idée de misère. Son regard est oblique, aveugle. Emmaillottée dans une sorte de linceul, elle a le regard de ceux qui ont tout perdu, des désoeuvrés qu’affectionnait tant Picasso.

Les misérables, on les retrouve également dans l’œuvre « Le vieux juif ». La toile, bleue sur fond bleu présente un vieux juif amaigri assis près d’un jeune homme croquant un fruit. Blottis l’un contre l’autre, décharnés, les deux sujets présentent un regard absent. Celui du jeune garçon ne manifeste aucune satisfaction à croquer dans le fruit qu’il tient. Il exécute ce geste dans un mouvement presqu’inconscient. Mouvement inconscient de celui qui parce que trop épuisé par la faim n’a plus la force de mordre avec vigueur et désir dans le fruit tenu. Toute la lassitude de l’existence semble peser dans cette bouche et cette main qui n’ont plus la force de prendre ce qui permet de se nourrir. La main est décharnée, sans vigueur aucune. Ici, tout est trop lourd, trop pesant pour que l’appétit soit présent. On ne mange pas par faim mais pour ne pas mourir dans un ultime et fatigué geste de survie. Et le fruit d’être presque trop lourd pour une main si frêle. L’enfant a le corps entièrement recouvert. La pâleur du visage et de la main a un aspect bleuté qui confine à l’ensemble quelque chose de morbide. A ses côtés, on peut voir la tête penchée du vieux juif. Ce sujet est squelettique, ses doigts de pieds sont aussi affinés que les membres peints par Le Gréco. Le corps est tellement osseux, les genoux sont si cagneux que l’ensemble traduit une ossature proche de la morbidité. La tête couverte, légèrement penchée vers l’enfant mais le regard tendu vers l’artiste dans une sorte de supplique manifeste un total désespoir. Les traits sont tirés, les joues creusées, tout signale la faim et la misère. Tout le chagrin et la misère du monde sont présents dans cette œuvre. Ils sont les démunis, ceux dont on ne fait cas, les anonymes dont l’existence est ignorée, ils sont presque sans identité se confondant avec le bleu de ce qui est nocturne, obscur, abyssal.

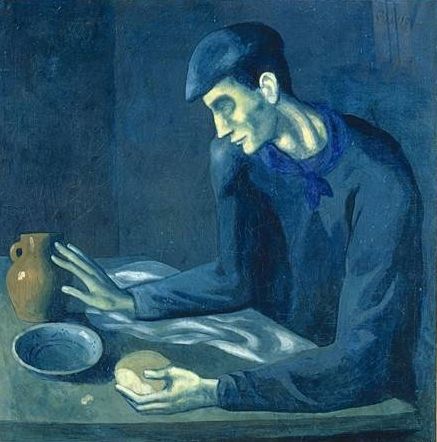

La faim, la misère chevillées au corps, on les retrouve dans l’œuvre « Le repas de l’aveugle ». Ici, au premier plan, une assiette vide, une miche de pain, une jarre rouge foncé et un linge. Avançant vers les objets, les mains squelettiques du sujet, se limitant au minimum vital : du pain et de l’eau. Le geste est délicat, hasardeux. Il a presque quelque chose de précieux. Se saisir avec douceur des maigres subsistances qu’il possède pour ne pas les endommager. La cruche est comme caressée, la miche de pain, comme tendrement enrobée par une main légère, aérienne et soignée. L’aveugle, l’homme aux paupières closes penche la tête vers les objets dont il tente de s’emparer. Le bleu profond de la toile et la maigreur du sujet représentées sont accentués par le port d’un foulard violet, comme une corde au cou du condamné. Il y a de la pureté dans les traits. Tout ici va à l’essentiel, le fondamental en matière de survie : pain et eau et le désespoir de celui qui ne peut voir le peu qu’il possède mais qui sait ce qu’il n’a pas.

« La période bleue n’était pas une question de lumière ou de couleur. C’était une nécessité intérieure de peindre ainsi »[1] .

Une nécessité intérieure, une exigence de soi, c’est ce que l’on retrouve dans l’œuvre « buveuse assoupie ». Le fond est constitué de deux couleurs vertes ton sur ton. Ici, on est dans la sobriété à l’état pur : une table, un verre, une femme assoupie, clôturée dans le linge qui la recouvre comme dans le sommeil qui l’enrobe. Assise sur une chaise, recroquevillée, emmitouflée, les cheveux légèrement recouverts d’un tissus immaculé, la buveuse assoupie a quelque chose de la représentation de la Vierge, elle a quelque chose d’iconique. Le visage vert rappelle la couleur du fond de l’œuvre, l’ensemble donne un aspect assez cadavérique comme quelque chose en décomposition. Maigre, cette femme. La tête penchée, les yeux clos, elle est penchée vers l’avant, elle est celle que le dernier verre a endormi. Ici la solitude du sujet est totale.

Cette toile fait écho à la « miséreuse accroupie » de 1902. Là aussi, la misère s’auréole de quelque chose d’iconique. Elle est proche de la Madone. Elle aussi recroquevillée, accroupie sur le sol manifeste cette extrême solitude que l’on trouve dans les toiles bleues de Picasso. Il y a du sacré dans ces deux toiles, de la noblesse dans la misère et l’empathie de Picasso pour ses modèles et les scènes qu’il peint est indéniable. On sent ici une immense tendresse pour tous les démunis.

Apogée de cet aspect de Madone : « Femme et enfant au bord de la mer ». Ici, le décor est maritime, une barque se reflète dans l’eau. Au premier plan, une femme vêtue d’un linge bleu et vert, toujours avec un foulard blanc lui couvrant la tête. Dans ses bras, un nourrisson, blotti et une fleur rouge vif qui tranche avec l’ensemble de la toile. Ici, on pourrait penser que cette fleur symbolise l’espoir de jours meilleurs avec l’arrivée du nouveau-né. Les mains jointes comme lors de la prière, cette toile apparait comme une vierge à l’enfant. L’espoir dans la naissance et un ailleurs possible au grand large.

Il y a de la noblesse dans les toiles réalisées par Picasso lors de la période bleue. Les désoeuvrés, les saltimbanques…manifestent une grande dignité qui transpire de la misère. Il y a une élégance dans la gestuelle, quelque chose de presque raffiné. Le mouvement de leurs corps demeure aérien, pris dans une grande délicatesse. Les « résidus de la machine sociale » traduisent une immense dignité que rien ne peut entacher. La grande misère n’empêche pas l’allure altière et la noblesse du sujet.

Sandrine Guignard

Bibliographie : Picasso bleu et rose, éditions du musée d’Orsay.

[1] : Alexander Liberman, extrait de « Picasso », New York, P.132-134, 1956.